0

0

0

0

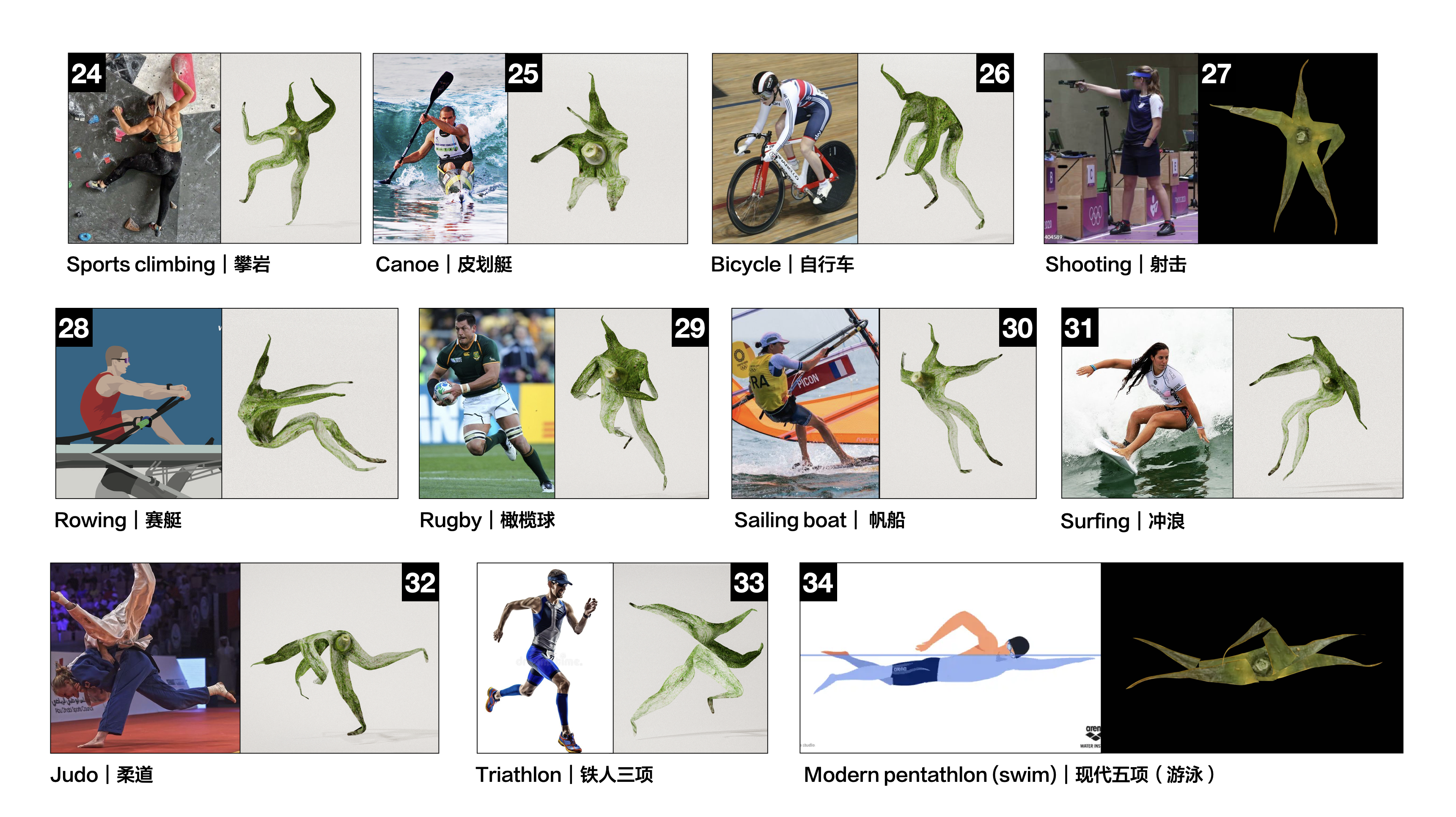

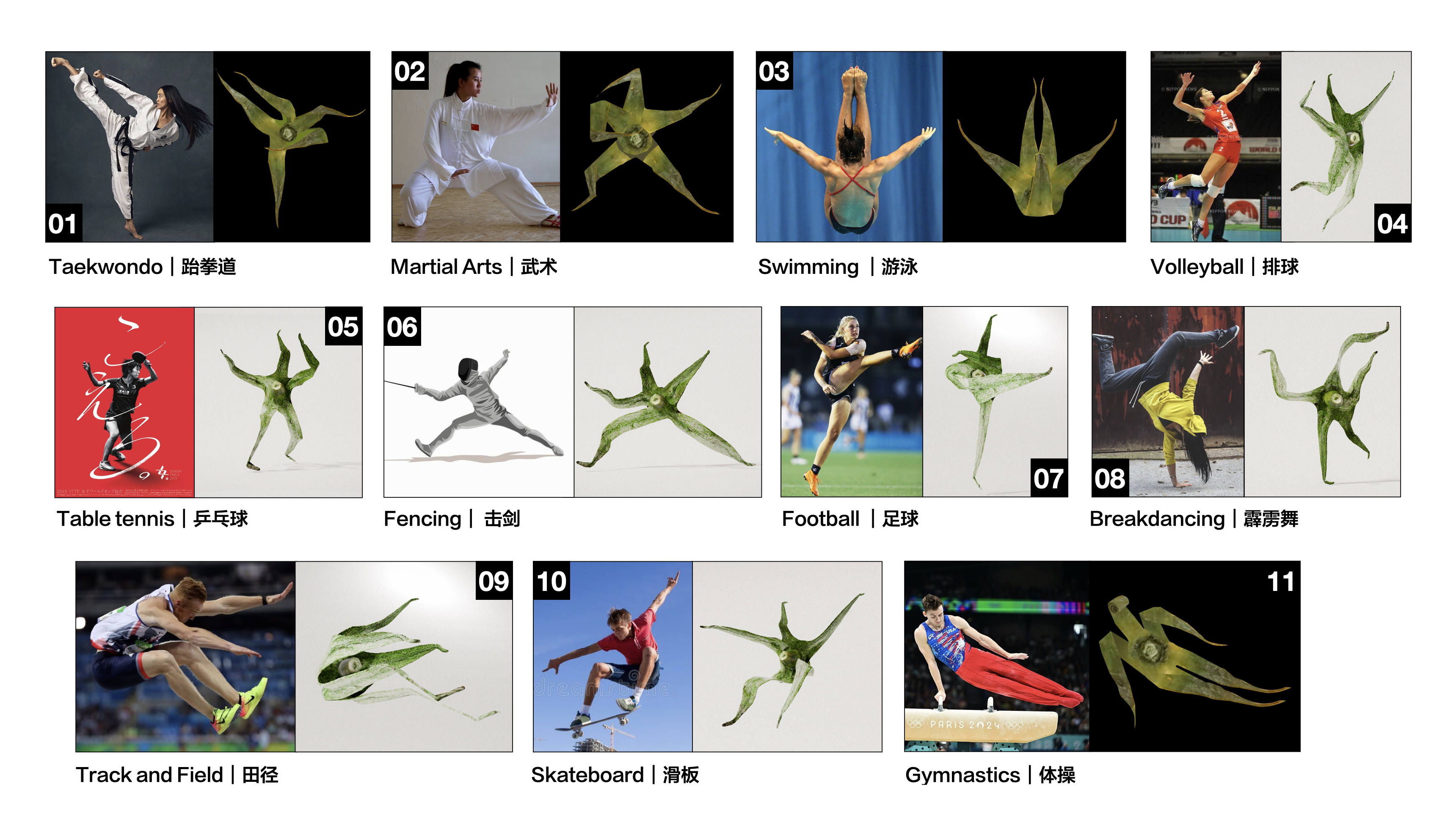

最近几天,如果你在广州的高铁站或地铁里匆匆走过,或许会被一幅有点怪,又有点萌的广告吸引驻足——几十个形态各异的番茄蒂,竟像小人儿一样在做着各种运动。

这正是亨氏番茄酱为契合全运会氛围推出的系列平面广告。没请明星,没有宏大叙事,仅凭34个“戏精”附体的番茄梗,它从线下媒体一路火到线上,让无数路人主动拍照分享,成了今年一个现象级的出圈案例。

这组让人过目不忘的作品背后,正是创意机构Heaven&Hell及其创始人李丹神来之笔。于是乎,今日广告特别采访到李丹先生,聊了聊这则平面广告背后的故事,发现它的诞生并非偶然,更像是一场关于创意信仰、甲方博弈与内容生命力的精彩叙事。

Heaven & Hell创始人 李丹

——

这个创意

为什么能让网友自发传播?

在这组平面作品里,亨氏番茄酱只用了34个番茄蒂便巧妙演绎了不同运动员的动作,它们或是举重、或是骑自行车、或是玩滑板……它们的出现让无数路人主动拍照,成了网红打卡点。

“看得懂的创意”、“太棒了”、“这个梗真的好有意思”……网友们毫不吝啬地献上了自己的赞美,而上一次掀起如此话题度讨论的广告不知是什么时候了。

那么,它到底好在哪里?

这不是简单的双关梗,而是将单一产品实体作为唯一创意元素极致演绎,摒弃复杂场景道具,以纯粹形式无缝连接产品特征与运动精神。这种减法创意降低认知门槛,让观众秒懂核心信息,展现“少即是多”哲学,实现过目不忘的传播效果。

精准捕捉运动项目中最具张力与辨识度的瞬间姿态,如自行车俯身冲刺、举重奋力一搏,这些充满动感力量的细节唤起观众对体育竞技的共同记忆与情感共鸣,让静态平面广告充满故事性。

“想赢的番茄”将产品拟人化,与拼搏向上的体育精神结合,让品牌形象可爱又热血。在这个普遍认为平面广告没人看的时代,此案例有力回击了这一观点。然而,李丹采访中直言,平面预算少,片子预算多,客户还常哭穷吐槽美术成本高。行业一边哀叹平面式微,一边用微薄预算扼杀创意土壤,亨氏案例的成功则用巧思在矛盾中劈开一条生路。

——

一个好创意如何幸存下来?

一个好创意的落地,从来不是一帆风顺的。亨氏这个案子的幕后,更像是一部创意人的“闯关记”。

00后”的临门一脚

团队原本策划了一个“番茄酱联名非遗”的大创意,打算与成都长嘴壶非遗表演结合,设计一款壶体为番茄酱产品的特色器具。计划中,团队会花半个月到一个月时间培训表演者,让他们在为火锅店倒番茄酱时融入长嘴壶非遗表演,以此打造一场别开生面的事件营销。同时,团队还准备了与鸡蛋品牌合作的方案。

长嘴壶非遗表演

在提案前夕,团队里一位“00后”美术成员灵光一现,他紧张地向李丹展示用手机画的草图——“用那个番茄的梗做运动”。

“这不错呀,赶快做!”李丹当即拍板。时间紧迫,团队花了半天火速赶出Demo,第二天就带着这位紧张到说不出话的创意功臣上了提案桌。最终,客户一眼相中这个纯粹有趣的点子。颇具戏剧性的是,这个方案原本只是“番茄酱联名非遗”大创意外的一个赠品,最终却反客为主,成就了整个案子。真可谓,无心插柳柳成荫。

或许就是这样,给年轻人机会,保护那些看似不成熟的灵感,可能就是扼杀创意闭环的第一步。

为什么“AI生成不了”?

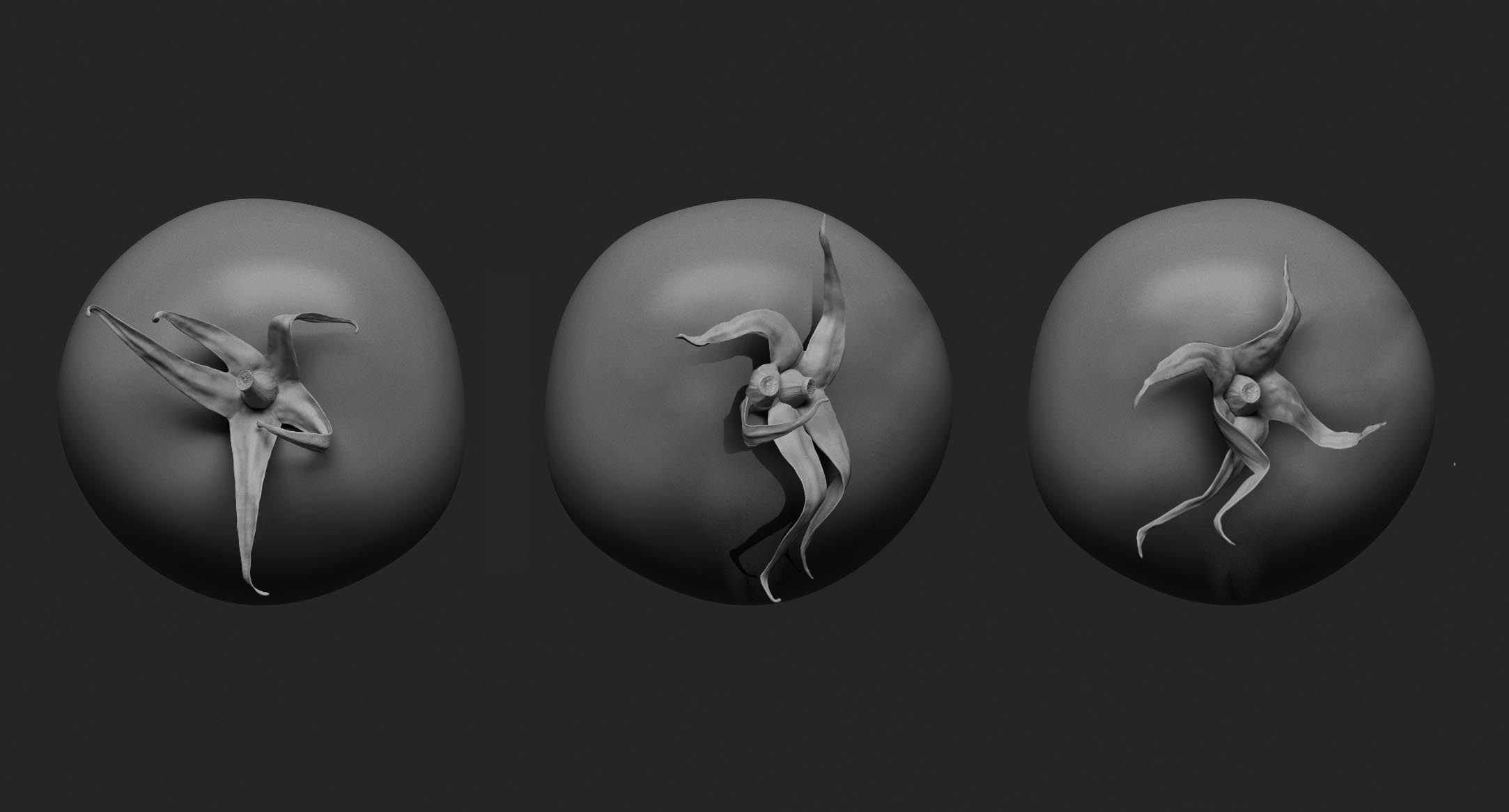

有了创意,接着就是完整生成。在AIGC似乎无所不能的今天,很多人会猜测这些动作可能来自AI。但李丹的答案很肯定:“AI生成不了,有点复杂。”

他解释道,每个动作都必须和运动器械结合,一旦去掉道具,动作就失去了识别度。“你没滑板,谁知道你在干嘛?”每个动作他们都反复调试,先手绘动态,再精细进行3D建模渲染。为此,团队还找到泰国一家知名3D公司帮忙渲染。

李丹还特别爆料说,甲方原本只想做五个,但契合全运会的运动项目,仅做五个失去了其意义,最终选择让34个番茄集体亮相。

回过头看,尽管AI是强大的工具,但顶级的创意落地,依然依赖于人的审美与执念。 那些微妙的动态和神韵,目前仍是人类专业能力的护城河。

五分钟注入灵魂

除了视觉,“一句顶一万句”的文案也为作品注入了灵魂。

李丹的合伙人只用了五分钟,就想出了点睛之笔:“每一颗想赢的番茄都在亨氏里。” 这句话巧妙地将产品拟人化,与“争第一”的体育精神紧密契合。虽然后来客户删掉了“每一颗”三个字,但“想赢”的内核得以保留,实现了品牌与用户的情感共鸣。

当行业热衷于追逐技术热点和营销新词时,我们是否忽略了最本源的东西——一个犀利的洞察、一个巧妙的构思,和一句打动人心的话?

“红底白底”之间的终极博弈

这是幕后最激烈的一场交锋。客户想要浅色底,认为能突出番茄和产品瓶,而李丹团队则死守红色底。这不仅是审美之争,更是传播逻辑与专业远见的分歧。李丹解释道,未来如果报奖,在专业的国际赛事评审,例如美术指导、设计、跨部门制作类别中,评委皆为科班出身,他们审视作品的第一要义,便是视觉呈现能否在第一时间毫无保留地凸显核心创意。

红底能最大化地让绿色的“梗”成为视觉唯一主角,让创意概念以最纯粹、最有力的方式直击人心。而浅色底虽然让“番茄”这个产品更显眼,却在视觉上削弱了“梗”的张力,分散了创意的焦点。

尽管李丹甚至以可能引发的公众误读风险据理力争,但这位创意人最终妥协了。最终出街的,多是浅色底版本,不过值得期待的是,这个红底版本也会出街投放。这场博弈,完美印证了一句话:“创意行不行,客户说了算;但作品能不能获奖,专业说了算。”

——

故事的后续

与一个未尽的答案

这组平面出街后,不仅在国内出圈,甚至惊动了戛纳官方,据李丹透露,亨氏已经被提前邀请参与明年的奖项角逐。

这正应了李丹最初那个狂妄的举动,他在提案时,就直接在页面下方写好了这个“番茄梗”计划申报的八项戛纳类别。他用自己的专业预见,说服了客户。

所以,当我们在问“平面广告还有未来吗?”时,亨氏和李丹的团队已经用行动给出了答案。不是平面没有未来,而是平庸的创意没有未来。

这个时代,依然会为那个纯粹的好梗而心动。关键在于,我们是否还愿意相信创意的价值,并为之保留一片能够自由生长的土壤。