0

0

0

0

在广告行业,能稳健经营十五年并持续向上的公司,本身就是一种实力的证明。行业的浪潮起伏不定,风口来了又去。而金橙传媒的十五年,从扎根于要求严苛的国企市场,构建起业务的基本盘;到将这份沉淀转化为出海远征的资本,并把AI技术融入创意工作流,驱动生产效率与创意形式的变革,展现了一家成熟企业的战略定力与进化能力。

近日,今日广告特别对话广东金橙文化传媒有限公司副总经理彭秀霞,深入探讨金橙传媒业务布局、香港项目实战经验以及AI在创意中的角色与边界,了解这家公司成长与发展的故事。

广东金橙文化传媒有限公司副总经理 彭秀霞

——

深耕国企市场,把握创意边界

在金橙传媒的客户结构中,国企占据重要地位,而金橙传媒的秘诀是不仅需要市场化的创意,更需把握内容边界与创意之间的平衡。

今日广告:目前金橙传媒主要的业务有哪些?

金橙传媒:金橙传媒成立于2010年,到今年就满15年了。这15年里,公司发展一直比较平稳向上。

目前,我们的业务涵盖四个板块。第一是内容服务板块,这里面包括影视制作、短视频等;品牌代理也属于内容服务板块;另外还有创意设计,比如CI、VI等各种创意设计;第二是展厅设计板块;第三个是活动服务板块,包括大型活动的策略策划与执行,如论坛、展览以及跨界营销等;最后是媒介板块,包括社交媒体、媒介公关、跨界传播以及传统媒体。

今日广告:目前客户主要是以国企为主吗?

金橙传媒:我们以国企作为重要的头部服务客户,这类企业对我们而言十分关键,最久的客户服务了大约十五年。比如,中国移动是我们服务最为深入的一个客户。近两年,我们的客户群体还拓展到了南网、中烟以及联通电信等企业,它们也都是我们相当重要的客户。可以说,这些国企客户是我们的基础客户。

深圳移动招新形象片

今日广告:服务国央企客户和服务普通的品牌客户有哪些区别吗?

金橙传媒:现在国央企也在靠近市场,需要被大众认知,所以整体服务内容并没有太多不同,它们同样要面对消费者,涉及大众宣传的部分,和我们做其他领域的品牌相似。最关键的是,针对不同需求我们要用合适的方式去表达。

不一样的地方在于内宣类内容,例如党建宣传,还有内部大赛、展览等,特别是针对行业内的展览,和其他服务有些许差异。在内容选择上,边界感非常重要。例如去年短剧很火,我们给客户策划了一些短剧内容,创意出色但上报时遇到了边界问题。所以,最后形成成片或传播方案时,我们只是把它作为一种形式包装,用来宣传产品。

然而,随着国央企内部有越来越多95后年轻人加入,领导班子逐步年轻化,加之近两年AI技术盛行,领导们对创新的接受度越来越高。我们制作视频时,会通过最终成果向他们展现广告的多元化创意,并且能在他们设定的框架内达到想要的目的。同时,他们对创意的接受度持续上升——这种接受度不仅体现在中国移动这类客户身上,电网等客户的接受度也在慢慢提高。因此,我觉得客户也需要代理商给他们带来一些新鲜的思路。

十五运倒计时一周年宣传片

——

出海实战,从香港市场到情绪营销

金橙传媒不仅在内地市场稳步发展,更将视野投向香港地区以及海外市场。而在这一过程中,金橙深刻体会到香港市场的“卷”与情绪营销的力量。

今日广告:能否简单介绍香港移动S/ASH项目?

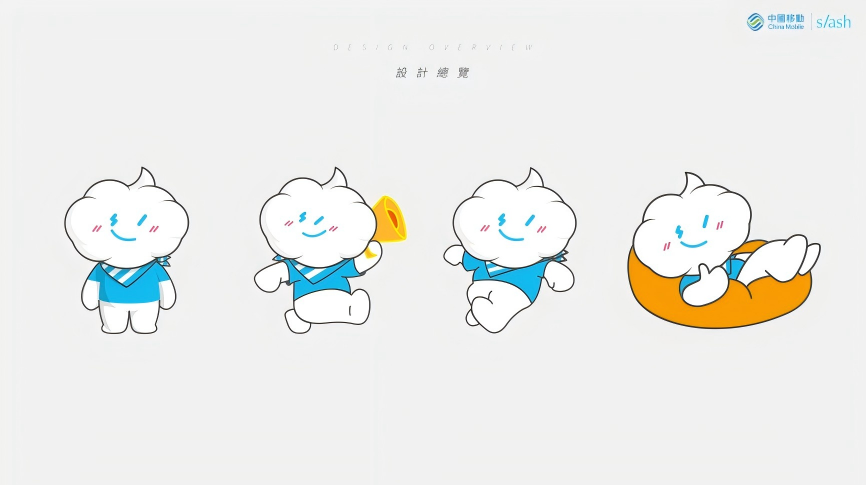

金橙传媒:这个项目其实是我们公司实现出海的第一步。S/ASH是香港移动在2023年针对香港年轻人推出的通信品牌,目标群体年龄在18到29岁左右,涵盖高中到大学、研究生阶段,该品牌大致可理解为国内的“动感地带”。品牌推出初期,由于品牌形象模糊,视觉体系不清晰,且沿用了国内中国移动的宣传方式,导致在香港的整体营销效果不佳,在当地目标群体中的认知度和认可度较低。

客户找到我们后,我们先从市场调研入手,聚焦人群特征分析,重新梳理了品牌策略、视觉系统以及整套传播规划,协助客户重新搭建了完整的品牌建设体系。香港市场更注重视觉化宣传,地铁站、公交车以及众多户外大牌都是宣传重点。我们通过设计主KV,并进行大量市场投放,在当地众多竞争对手中脱颖而出。这个项目不仅得到了客户的高度认可,今年还在麒麟国际广告奖中获得了设计大奖,算是我们通过精准策略实现的一次成功突围。

今日广告:香港这边的广告环境是怎样的?

金橙传媒:我们日常也会承接一些单项设计工作。刚在 3 月份接手香港业务时,我们在费用上还具备较强的竞争力,但自从内地广告公司进入香港市场后,情况发生了变化——预算方面的竞争愈发激烈,香港本地的广告公司也被卷了进来。

一方面是价格被卷起来了,另一方面,设计质量的比拼也更加激烈。对从内地进入香港的公司来说,对香港市场和受众的了解,尚不如香港当地的广告公司。所以,我们要卷的就是如何让作品质量超越竞争对手,这是我们自己要面对和解决的问题。

因此,我们想要在香港市场抢份额,首先在预算上要更有性价比,其次作品成果要优于同行。这对我们的团队提出了更高要求。前段时间,我们接到香港中移国际公司的项目,这不仅仅是覆盖香港市场,还涵盖了欧美乃至德国等发达国家的高科技领域客户。他们对我们的要求越来越高,包括视觉呈现的国际化程度,我们也希望借此机会持续突破与提升自身能力。

今日广告:对于一些想在香港或未来出海的品牌,帮助他们在海外去建立一个市场认知,您觉得最有效的一个手段是什么?

金橙传媒:我觉得对于品牌整体而言,若要实现出海,应优先采用效果营销的方式。而效果营销的关键在于,如何让当地市场受众对品牌形成较好的认知。如今,我们更关注情绪营销——通过与当地人群建立情感共鸣,让消费者觉得品牌与自己“站在一起”,理解并“懂”自己,这一点十分重要。

抓住与用户群体对话的机会,让他们感受到品牌的陪伴感。以我们服务的S/ASH为例,其目标客群是十几岁到二十几岁的香港年轻人,我们通过情感共鸣与他们建立沟通。前期做背景调研时,我们了解到这些年轻人的性格特质,包括他们的视觉审美偏好,发现当下香港年轻人的自我意识比较强,同时渴望被认可,希望得到积极的情绪支撑。

我们以这种洞察为依据,将其转化到品牌表达中,包括活动策划、视觉氛围营造等,传递出“我们撑你”的理念。在语言表达方面,我们发现香港年轻人特别看重这种“撑你”的情感联结。这本质上就是一种情绪价值的输出,意味着“我们站在你身边,给予能量和动力”。我们始终向目标群体传达的信息就是,“S/ASH撑香港的年轻人”。通过这种方式与他们建立情感互动,这也是我们颇为骄傲的一件事。当时我们花了半个月时间做调研,最终调研成果都融入到了品牌策略制定中。

香港移动s/ash

——

AI+创意,工具与人的共生

金橙对技术的热情始终保持着清醒的理性。在他们看来,AI从来不是创意的替代者,而是帮助创意人突破想象力边界的超级助手,技术最终服务的始终是人的思考与客户的需求。

今日广告:在广告项目中我们用到了哪些一些AI技术?

金橙传媒:我们是较早接受并使用AIGC的公司之一。就我个人以及老板而言,我们都是秉持前沿思考来开展工作的。当AIGC技术出现时,我们就安排了同事去学习、研究,并将其应用到我们的服务中。

首先在设计上,我们现在大量运用AI工具,它已成为我们设计工作中非常重要的一部分,也是提升效率的关键。以往我们会去国内外网站购买图片或者矢量元素,现在则更多依赖AI生成素材,它能更贴合地表达我们的创意。我觉得AI为我们打开了更大的创意空间,它能帮我们实现各种想法。

在文案创作方面,我们会较多使用豆包、腾讯元宝等工具,它们能帮我们提升文案撰写效率。在视频领域,我们对AI的应用最为深入。视频AI工具从1.0版本发展到了现在的4.0版本,最早的1.0版本偏向日式漫画风格,现在我们已经能借助AI工具制作出相当逼真的画面,甚至具备取代3D效果的能力。

我们始终将AI技术全面应用到客户服务中。现在服务的客户,像中国移动、咪咕等,都是国内比较前沿的科技企业。这些客户对我们使用先进技术有较高要求,而且我们也清楚客户有这样的需求。所以,我们始终要求自身紧跟AI技术及其最新发展趋势,并将其应用到客户服务中,以此提升客户对我们技术应用能力的认可度。

最近,我们为长隆打造了一部宣传片,这条片子是我们在创意上的一次革新。长隆大马戏是一个有着多年历史的节目,近期已升级到了3.0版本。我们构思的创意核心观点是“世界各大名家都来观看这场马戏大秀”,包括梵高、达利、保罗·塞尚等。按照传统做法,大家可能会想到用三维建模来生成这些人物形象并进行渲染。但这一次,我们借助了AI技术,把达利等人物做得非常逼真,并结合场景,将艺术家们融合到了实拍画面中。这算是目前我们将AI技术与实拍结合得最为紧密的一条作品。

长隆马戏宣传片

另外,在5月份我们为香港移动国际公司制作了一条活动开场片,这条片子全程使用AI生成,展现了人类文明史。以前这类内容通常要用3D建模来完成,现在我们全部借助AI实现。这也是我们对AI运用越来越顺畅的体现,它为我们的创意加分不少。

香港移动开场片

今日广告:您怎样看待在创意生产时AI与人之间的平衡?

金橙传媒:我觉得AI对创意的加分,更多体现在形式上,它本质上是我们工作的辅助工具。在做创意,尤其是设计和视频创意时,不能完全依赖AI。AI或许能带来思路启发,但最终还是要结合客户需求以及落地的可能性,对创意进行调整优化,从而形成最终的创意方案。因为在我看来,目前人类的大脑仍是最具创造力的。创意具有唯一性和专属性,这种专属性很多时候AI无法取代,它更多是给我们提供思路启发。要做好的创意,AI目前还是无法取代人工。

所以我一直认为,AI一定是辅助我们做出更好创意的工具。它能为我们拓展更多思路——比如以前搜集资料可能需要一两天时间,现在用AI半天就能搜到更全面的资料,还能给我们一些启发,这才是AI给我们带来的助力。

——

结语

十五年,于金橙传媒而言,是一场从“服务者”到“同行者”的蜕变。他们以国企服务为根基,锤炼出在边界内创造极致价值的韧性,以出海项目为试金石,验证了情绪共鸣跨越地域与文化的力量,更以AI技术为引擎,推动创意生产迈向效率与想象力的新高度。或许,这正是其穿越周期、持续向上的核心密码,既尊重行业的“不变”,也勇敢拥抱时代的“万变”。